時折、ゲームを遊んでいると「チェックリストをひとつずつ処理しているような感覚」になる。私がこの「チェックリスト(のような)ゲーム」という概念を最初に意識したのは、アメリカの掲示板型コミュニティサイトRedditの以下の投稿を読んでからだ。おそらく2015年くらいのポストで、今から10年前と古い投稿だが、今なおこの感覚というのは十分に多くの人に伝わるだろうし、興味深いものではないだろうか。

タイトル: オープンワールドゲームを膨大な「チェックリスト」のように感じさせないものは何か?

『マッドマックス*1』は、この点で多くの批判を受けたが、多くのオープンワールドゲームについても同じ話はよく聞く。批評家はそれを単なる時間潰しとか、プレイ時間を水増ししていると言う。しかし実際彼らが求めているのは何なんだろうか?良きオープンワールドの要素とは何だと考えられるのだろう?静的ではない形で世界がプレイヤーのアクションに反応するように感じられることだと言う人もいるけれど、それはRPG以外だと、どういうふうにできることなんだろうか?*2

この「チェックリスト」という言い方には明らかにネガティブな評価が含意されている。本稿で示すのは、このチェックリストの悪さというのは一体何なのか?ということである。

クエスト一覧の便利さ

チェックリストという言われ方がなぜされるのか。それは多くのゲームに実装されているクエスト一覧のようなものがイメージされているからだろう。ではそうしたクエスト一覧のような機能が設けられるのは、なぜだろうか?

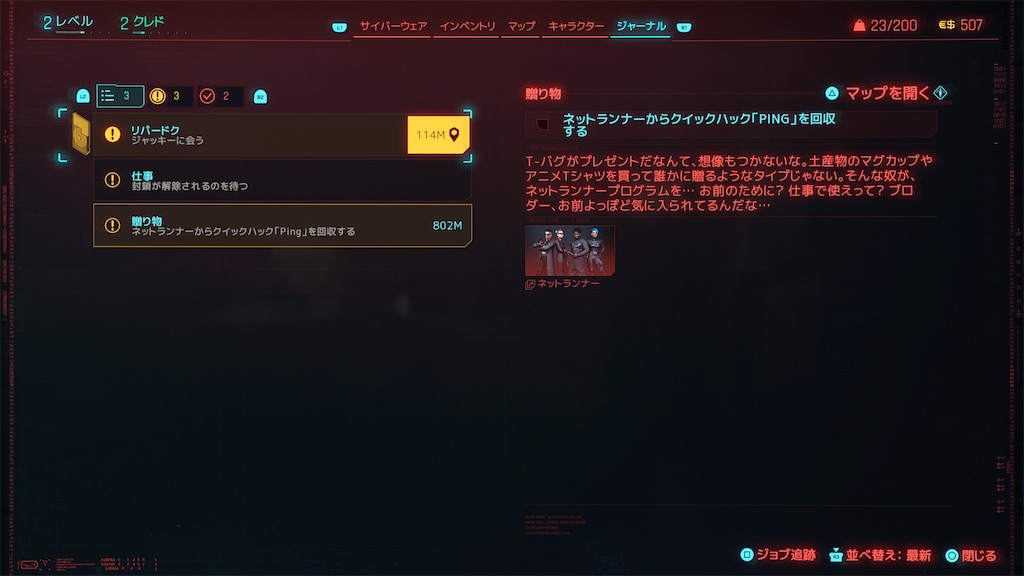

『サイバーパンク2077(2020, CD PROJECT RED)』のクエスト一覧。"ジャーナル"として受注しているタスクが一覧としてまとめられている

『サイバーパンク2077(2020, CD PROJECT RED)』のクエスト一覧。"ジャーナル"として受注しているタスクが一覧としてまとめられている

それはとても当たり前の話かもしれないが、クエスト一覧が便利なものだからだろう。特にオープンワールドのゲームであれば、様々なタスクが用意されている。例えば最近私が遊んでいる『ゴースト オブ ヨーテイ*3』には、「捕虜を助ける」「賞金首の指名手配犯を追う」「失くしたものを探す」など様々な依頼が多数存在している。それらを全て覚えておくことはプレイヤーには難しい。そこでクエスト一覧のようなリストが用意される。こうしたクエスト一覧があるのは、ノンリニアなゲームである。リニアに(直線的に)ゲームが進行する場合、受注しているタスクをわざわざ一覧化する必要はない。ノンリニアなゲームではプレイヤーに選択の自由をもたらすために、複数のタスクを同じタイミングで受注できるようにしている。面白いのは、わざわざノンリニアにすることで作り出した自由を、今度はクエスト一覧が抑制しているように見えるところだろう。そもそもタスクを選択する自由がなければ、チェックリストは生まれなかったかもしれないのだ。

チェックリストは何が悪いのか?

では、そもそもチェックリストはなぜ悪いのだろうか。それは、先に書いた通りチェックリストがある種の不自由さを感じさせるからだ。クエスト一覧がチェックリスト化することで、それがさも「やらされ仕事」のように感じられる。この感覚については、昨今のオープンワールドゲームを何作かプレイしていれば、時折感じることだろう。しかし、これが「なぜ悪いのか?」と考え始めると意外に難しい。先に書いた通り、クエスト一覧は、プレイヤーが記憶できない量のタスクを代わりに覚えておいてくれる便利な機能だ。基本的にクエスト一覧はただそこにあって「絶対にやれ!」と命令するわけではない。ゲームシステムとして(クエスト一覧自体が)強要することはなく、ただ便利なメモ帳として存在しているに過ぎない。クエスト一覧を単純に悪者にするのは難しいようにも思える。

私はその問題を、クエスト一覧の仕様の問題というよりも、むしろそのクエスト一覧という存在自体の問題ではないかと考える。その点をもう少し具体的な作品を参照しつつ説明しよう。

先ほども挙げた『ゴースト オブ ヨーテイ』だが、本作もオープンワールドで複数のタスクから自由にタスクを選んで進めていけるノンリニアなゲームである。この『ゴースト オブ ヨーテイ』にもクエスト一覧があるのだが、いわゆるリストのような一覧形式の見た目ではなく、すこし凝ったUIとなっている。

『ゴーストオブヨーテイ』のクエスト一覧。縦横にクルクルとタスクが回るように表示される

『ゴーストオブヨーテイ』のクエスト一覧。縦横にクルクルとタスクが回るように表示される

上記の画像のように、一枚のカードが一つのタスクを示している。そのタスクカードが縦横にローテーションすることで、いま受注している複数のタスクを閲覧することができる。この表現が特徴的なのは、従来のリスト形式のように各タスクを単純な上下関係として表現していない点にある。各タスクがリスト形式で並んでいれば、人はどうしてもリストの上にあるタスクから順番に片付けたくなってしまう。もしくは1番上にあるタスクが優先的だと思ってしまう。しかし『ゴースト オブ ヨーテイ』のようにローテーションするクエスト一覧では、どのタスクが1番上にあるかが示されない。各タスクを並列的に表現することで、自由にどのタスクからでも選択可能だと感じさせる。チェックリストといえば、上から順番に機械的に単純な作業をしていくだけというイメージがあるが、このUIはそうしたイメージを植え付けないよう、プレイヤーの心理に配慮した工夫があるように思われる。

しかし、このささやかな配慮がどこまで成功しているかは非常に疑わしい。というのも、いくらこのように工夫したとしても、今抱えているタスクがそこにあり、それを一つ一つ解決していく必要性はなお強く感じられるからだ。私自身も細かなタスクを全て処理してから、メインの物語を進めようかな、などと考えてしまう。やはりクエスト一覧のUI自体に問題があるというよりかは、その存在自体にこそ、プレイヤーはある種の強制性を感じてしまう。『ゴースト オブ ヨーテイ』のようにUI上の工夫をしたとしても「よし!色んなタスクを自由に選べるなあ」と単純にプレイヤーが感じるとは思えない。 クエスト一覧はどのような仕様であっても、ただ存在するだけでプレイヤーに「やらさせる仕事のように感じ」させてしまう。これは程度の差こそあれ、根本的な解決が難しい問題に思える。

クエスト一覧が存在しない作品

また別の作品についても考えてみよう。ノンリニアなオープンワールドのゲームでも、クエスト一覧が存在しないゲームもある。例えば世界的に大ヒットした『エルデンリング*4』がそうだろう*5。このゲームをチェックリストを潰していくようなゲームと評価する批評を、私は見たことがない。この作品ではクエストの完了漏れや忘れてしまったタスクが放置される問題は基本的にゲームシステムとして救われることがない*6。そのため、プレイヤー自身もどのタスクをどれだけこなしたかを正確に把握していない場合がほとんどだろう。プレイヤーによってはクエスト一覧というメモ帳がないことに不満を覚えた人もいるかもしれない。しかしこういうプレイングの快適さに無関心であることが『エルデンリング』という高難易度のゲームとしてのスタイルに合致している。厳しく、スパルタ的な姿勢がクエスト一覧のような親切な機能を備えなくても良い理由になっているとも言える。

もちろんこれは全てのゲームが『エルデンリング』のようにクエスト一覧をなすくべきだという話ではない。そこはどういうゲームを目指すかという基本的な制作方針に依るだろう。ただ、「チェックリストを潰すような感覚」についてだけ言えば、クエスト一覧が存在しなければ、その感覚は相当程度、低減されるものと考えられる。

そして先の『ゴースト オブ ヨーテイ』の例と合わせて考えれば、クエスト一覧のUIをどれだけ工夫しても解決をすることは難しく、クエスト一覧という存在それ自体がプレイヤーに「やらされ感」を感じさせてしまうと言えるのではないだろうか。

ドラクエ3の「おもいで」機能

では、「チェックリストを処理していくような作業感」をプレイヤーに感じさせないためには、『エルデンリング』のようにクエスト一覧の存在そのものを消すしかないのだろうか。

ここで、『ドラゴンクエスト3 HD-2D版*7 (以下、ドラクエ3 HD-2D版)』のある機能に着目したい。それは「おもいで」という機能である。この機能自体、ゲーム全般の体験にとってそれほど成功しているとは言い難いのだが、チェックリスト問題を考える上では非常に面白い機能である。

まず「おもいで」機能について簡単に説明しよう。

『ドラクエ3 HD-2D版』のおもいで機能。NPCとの会話が後から参照できる

『ドラクエ3 HD-2D版』のおもいで機能。NPCとの会話が後から参照できる

この機能は村人などNPCとの会話を記録できる機能である。ある特定のボタン*8を押すと、会話が終わった後でも、直前の会話がまるごと記録される。そしてその記録を30個まで貯めておき、いつでもメインメニューから再読することができる*9。いわば簡易的なメモ帳機能である。この機能は見ようによってはクエスト一覧として機能する。記録しておいたNPCとの会話テキストには様々なヒントが書かれており、それを眺めればこれから達成すべきタスクのリストとして使える。注目すべきはこの機能が従来のクエスト一覧のような「やらされ感」をそこまで感じさせない点にある。それはなぜだろうか?

「おもいで」機能の2つの特徴

「おもいで」機能が「やらされ感」を醸し出さないのは、2つの特徴があるためと考える。

その1つ目が、ヒントにならないようなどんな会話でも記録できるという点にある。例えば、ドラクエではおなじみの、町の入り口に立ち「ここはアリアハンの町だよ!」と教えてくれるNPCとの会話。こういう会話も記録できる。もちろん、普通はそんな会話を記録したりはしない。無意味で無駄だからだ。人によっては、ゲーム上の攻略には何の役にも立たないが、ふと気に入ってしまった素敵なセリフを記録するケースはあるだろう。もちろん攻略ヒントのメモ帳として「おもいで」機能を使っていた場合にはそうした情報はノイズになるかもしれない。しかし、むしろこの無駄を許容している点こそが、この「おもいで」機能が単なるチェックリストになってしまうことを防いでいると私は考える。

2つ目の特徴が、この機能が完全に会話テキストのコピーでしかないという点だ。例えば、先程の画像にもあった以下の会話Aは、ある村(カザーブ)の旅商人から聞いたものである。

A「このあいだ 北西の森の奥に 野草を取りに行ったとき アルミラージと 遭遇しましてね。」

これが従来のクエスト一覧であれば、例えば以下のようなテキストBとして書き込まれるだろう。

B「カザーブの旅商人: 北西の森の奥にアルミラージ」

両者のテキストには違いがある。その違いはフレーバー的な、ゲーム内世界の味わいを感じさせる要素がBからは失われている点である。しかし私がここで着目したいのは、その点ではない。より重要なのは、Bのテキストを生み出したのはプレイヤーではなく、メタ的なシステムでしかないと感じさせる点にある*10。そのように簡潔に要点をまとめたテキストである方がむしろ、書いたのは私ではなく、第三者が自動で記述したものであるという感覚を強める。便利で整理されたクエスト一覧だからこそ、それはプレイヤーにとってよそよそしい存在になる。「おもいで」機能のようにそのまま完コピでメモされる方が、「わたし自身が残したメモ」として感じられるのではないだろうか。

先に私は、クエスト一覧という存在それ自体がプレイヤーに「やらされ感」を感じさせてしまうと書いた。しかし「おもいで」機能を踏まえると、それは少し訂正が必要である。より正確に言えば、プレイヤーがより直接的に「その存在に関与する」ことが、この「やらされ感」に関係している。そのため「やらされ感」を減らすためには存在自体を消す必要はなく、「その存在に関与すること」が必要である。

『ドラクエ3 HD-2D版』の「おもいで」機能を踏まえ、この「存在に関与する」とはどういうことかをもう少し具体的に説明しよう。

リスト項目の出現に責任を持つ

通常のクエスト一覧は、私たちがその存在に関与することができていないと私は考える。それをもう少し具体的なイメージで考えてみよう。

冒険者であるあなたは、ある街に到着したばかりだ。そしてその街でお金稼ぎをしたいと考える。そこで早速あなたは冒険者ギルドに向かう。冒険者ギルドには、町の人からの様々な悩み事が持ち込まれている。今、ギルドに持ち込まれた依頼が5個あるとしよう。あなたはギルドの受付で、そららの依頼をどう受注するだろうか?

オープンワールドゲームに慣れたプレイヤーなら、5個すべての依頼をとりあえず受注するのではないだろうか。そして5個のタスクがクエスト一覧には並ぶ。もちろんリアルに考えると少しおかしい。達成できそうな依頼だけをまずは受注する方が普通だろう。しかしゲームにおいて、そういった気遣いをすることはあまりない*11。その時点で受注することにそれほどデメリットがなければ、まずはとりあえず受注する。なぜなら何度も冒険者ギルドに来るのが面倒だからだ。また、達成期間までに時間制限がある場合もあるが、それでも受注しないよりはした方が良い。なぜなら受注せずに達成できない場合でも、受注した上で期間内に達成できない場合でも、いずれにしろ同じだからだ。「ギルドの信用を失うのでは?」などということもリアルな場合であれば気になる点だろうが、そうしたパラメータ(例えばギルド信頼度のような)が実装されていなければプレイヤーはそうは考えない。今ある依頼は全て受注するのがほとんど場合に最適解となる。

ここで言いたいのは依頼やクエストなどの受注の細かな仕様の話ではない。昨今のオープンワールドゲームにおいて、何かのタスクを自分のタスクとして出現させることにデメリットがないことがほとんどであり、それはつまりクエスト一覧の各項目を出現(存在)させること自体には何ら強い意志は働いておらず、できる限り出現させることがほぼ自動化されているということである。先に私が「通常のクエスト一覧は、私たちがその存在に関与することができていない」と言っている事態はこれである。私たちはクエスト一覧の各項目の出現にほとんど責任を持たないままに追加している。確かに受注したのはプレイヤーかもしれないが、それは単に最適解だから受注しているに過ぎない。そのため、クエスト一覧はいつの間にかプレイヤーに対してよそよそしい存在になる。単にこなすだけの「やらされ仕事」のチェックリストになってしまうのは、その出現に責任を持てていないからだ。*12

『ドラクエ3 HD-2D版』の「おもいで」機能はその点において、各項目の出現にプレイヤーがより深く関与していることを感じさせる。なぜなら、ヒントにならない情報であってもその一覧には載ってしまうし、自動的にタスクの要点だけが載るものでもないからだ。無駄なものや有用度の低い情報も、プレイヤーの選択次第ではそのまま載ってしまう。そのプレイヤーと情報との直接性こそが、いわゆるチェックリスト問題を回避させていると言えるだろう。

クエスト一覧に宿る「私の不在」

クエスト一覧を「やらされ仕事」のチェックリストのように感じている時、私たちはそこに「私の不在」を見ている。面白いのは、手書きの攻略メモ帳にはそれを感じないということである。なぜならそれを書いたのは私自身であることは明白であるし、間違いや不足や無駄があることもまた感じ取れるからである。そうした一見するとネガティブでしかない要素も含めて「それが私だ」と感じているということだろう。「不完全である方が私らしい」などと言えば、やや面映い気もするが、クエスト一覧をつまらないと感じ取る時、実はそうしたかなり繊細な違和感を直感的に看取しているのかもしれない。だとしたら、それは一度も失敗せずにゴールまで辿り着けるゲームがつまらないと感じ取ることと実は極めて似ている話かもしれない。

*1:2015, Warner Bros. Interactive Entertainment。2015年9月(日本版は10月)に発売された映画『マッドマックス』の世界観のオープンワールドゲーム。

*2:原文は以下の通り。

What makes an open world game not feel like a massive "checklist"?

Mad Max received a lot of criticism for this, and I hear it a lot when it comes to open world games. Critics describe it as busywork, or time wasting ways to artificially lengthen the game. But what exactly ARE they looking for? What's considered good open world content? I've heard some say the world should feel like it is reactive to your actions rather than fully static, but how is this done outside of RPGs?

*3:2025, SIE。戦国時代の末期、北海道(蝦夷地)を舞台にしたオープンワールドゲーム。

*5:正確に言えば、火山館からの依頼は手紙というアイテムとして受注するため、この依頼だけはクエスト一覧のように後からも参照できる。ただし、これは例外的なものであるので、基本的にはクエスト一覧がないと言っても差し支えがないと考えている

*6:どのクエストも絶対にやらなければならないものは限定され、全体としてのゲームデザインも、クエストのやり漏れなどが問題とならないような工夫がおそらくされているのだろう

*7:2024, スクエアエニックス。ドラクエシリーズの3作目をリメイクした作品。単なる移植ではなく、グラフィックなどを全面的に描きかえ、ゲームシステムにも多くの変更が加えられている。

*8:Switch版なら+ボタン、PS版ならOptionボタン

*9:この「おもいで」機能は、スーパーファミコン版の『ドラクエ3』にあった「おもいだす」という呪文をリメイクした機能だと思われる。その呪文を唱えると、直前に会話したNPCとの会話テキストが再び参照できる効果だったようだ。私自身はスーパーファミコン版は未プレイであるため、以下の記事を参照してほしい。なおこの呪文はファミコン版『ドラクエ3』にはなかったようだ。https://wikiwiki.jp/dqdic3rd/%25E3%2580%2590%25E3%2581%258A%25E3%2582%2582%25E3%2581%2584%25E3%2581%25A0%25E3%2581%2599%25E3%2580%2591

*10:仮にその世界の中を実際に冒険して、手元にメモ帳があれば、むしろBのように要点だけをまとめてメモしたかもしれない。そういう意味ではBはよりリアリティがある表現となるかもしれない。例えば、Bのようなメモを冒険者の日記として表現する作品はあるかもしれない。しかし仮にそのような物語世界の事物(日記)としてクエスト一覧を表現したとしても、それはむしろプレイヤー自身が残した文書として感じられないのではないか?と思われる

*11:依頼を受注するのにお金が掛かるゲームもあるにはある。モンハンは、かつては受注時にお金(契約金)を払う必要があった。しかし、いつの間にかその仕様が失われてしまったことを考えるとタスクの受注においてコストを低める方が良いという判断がなされたのだろう。本稿では非常に低いコストでバンバンとタスクを受注できることをややネガティブに表現しているが、多くのゲームでタスクの受注時にコストを要さない仕様となっていることを考えると、おそらくそうした方が良い理由が必ずあるものと思われる。開発者はおそらく死ぬほどそういうことを考えた上で、タスクの受注はしやすくしていると想定されるため、それが良いとか悪いとか、そういう話を本稿ではしたいわけではないし、本稿の主張とほとんどその点は関係がない

*12:「出現に責任を持つ」ということは、実はその依頼やタスクがどのようにプレイヤーの元にやってくるかは、あまり関係がないことも考えるべきだろう。いわゆる「巻き込まれ的なイベント発生」はプレイヤー自らが望んだタスクではなかったりするが、むしろそういうタスクの方がその出現(存在)を覚悟を持って受け入れている場合がある。例えば『Days Gone(2019, SIE)』では、組織のリーダーから電話が掛かってきて、プレイヤーとしては受動的にタスクが増えることがある。しかしそうした形で発生した依頼の方が、見知らぬ村人からの「木の実を10個集めてきて欲しい」みたいなつまらない依頼をプレイヤーが受注する時よりもずっと責任感を感じるだろう。この辺りの違いを意識するためにも「クエスト受注の出現(存在)に関与する」という観点が有効ではないか?と考えている。また更に付け加えるなら、その点を考えた時に「やりがいのあるクエスト」ということをついつい考えてしまいがちだが、『ドラクエ3 HD-2D版』の「おもいで機能」は「やりがい」とは少し無関係なところで上手く機能している点を改めて強調したい。『ゼルダの伝説 ティアーズオブキングダム』のコログ運搬などは「つまらないタスクだけど、そこまでやらされ感を感じない(気もする)」を考える上で面白いかもしれない。