2022年5月に発売された『春ゆきてレトロチカ』。プレイ開始当初は正直「これはキツいかもしれない」と思った。明確に悪い意味で。しかし、第1章が終わり、その後、数十分の展開を経たところで、印象はガラリと変わった。ここでは、終章までクリアして感じた『春ゆきてレトロチカ』というゲームに感じた特有の良さについて書いてみたい。

クリア後(終章後)の感想と推理パートの難点

ゲーム全般の印象として、序盤の気持ちの盛り上がりから比べると、ラストはゆったりと比較的平凡に終わった印象がある。もちろんラストの伏線回収はとても面白かったが、傑作というには物足りなさも感じる。その点は多くの人の感想と同じであろうと思う。

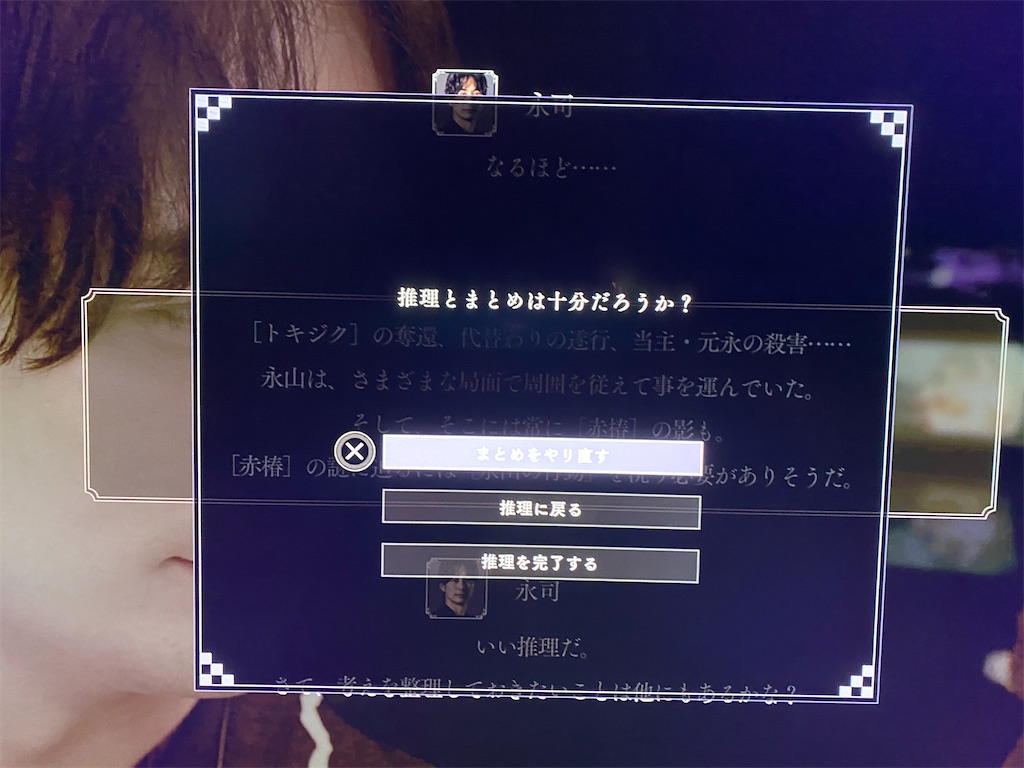

ゲームとしてのメインである推理パートのUIや操作性の悪さが世評においても度々批判されている。そうした批判が生まれる大きな要因は、推理パートのテンポの悪さにあるだろう。「①仮説構築」→「②まとめ」→「③解決」の3段階で推理パートは進むのだが、①ではほとんどプレイヤーによる知的な作業が必要とされない。その割にはここの作業に掛かる時間が妙に長い。最悪、言葉の意味を考えたりせず、マークを見て合致するものを選ぶだけの作業で良かったりするので余計に作業的になる。また、分かりにくいのが「②まとめ」で、私は3章くらいまで、この「②まとめ」の作業にどういう意味があるのか分からなかった。

気に入らなければ何度もやり直せる「②まとめ」。実は真相に近い「まとめ」をすると、如水が「いい推理だ」と褒めてくれる。そこでこれまでの自分の推理の正しさを少しだけ確認することができる。*1 ただ、クリアした人の中にはいまだにあの「②まとめ」が挿入される意義が掴めなかった人もいるのではないかと思う。

この「②まとめ」は、ゲーム展開やクリア後評価にほぼ影響がない。ただこのくだりを実装したかった製作者側の気持ちというのは勝手な想像ながら分からなくもないと感じたし、実はこのゲームのキモはこの「まとめ」にあるように思う。この点は後で述べる話にも関わってくる。

実質的に推理力や想像力など知的な作業が問われるのは「思考空間」を抜け出ていわゆる解決編にあたる③の「解決」の部分のみで、ここは推理ゲームによくある「正解をいくつかの選択肢から選んでいく遊び」になっている。ただその選択肢が多いので、ある程度真相が分かってないとゲームの後半戦は多少何度かやり直すことになるかもしれない。もちろん何度でもやり直すことはできるので、本気で詰まることはないだろう(一部、パズルが苦手な人だとハマってしまう箇所はあったかもしれないが)。

総じて推理パートはあまりゲームとして洗練されておらずかなり作業的であり、しかも実写ドラマパートのテンポの良さもあり、余計に推理パートに厳しい評価がなされるだろうと思う。

実写映像作品としての淡白さと、それゆえの良さ

本作の魅力は実写ドラマの小気味良さにある。矢継ぎ早に展開していくこともさることながら、あまりくだくだしいフレイバー的な話に時間を割かない。本作が素晴らしいのは、変な言い方になるが、実写パートがドラマとして優れているとか、人間ドラマとして魅力があるとか、そういうところでは「ない」点だ。

上記の写真のようなシーンを見ると特に思うが、『春ゆきてレトロチカ』は、なんというかNHK教育で深夜10時くらいからやっている歴史再現ドラマのような印象がある。どこか安っぽい上に、淡白でもある。しかしだからと言って、決していい加減に作っているのではなく、なんだかよく分からない生真面目さがある。それはTips(解説)や年表なんかにも現れており、例えば「(新)本格」を謳うミステリーとして、エラリー・クイーンの名前が出てくるのはまだ分かるが、ヴァン・ダインをわざわざ書いたりするようなところでも感じる(ここまで来たら綾辻行人なども書いて良いよう気がするけど、それは避けたのだろう。分からなくはない)。真面目なんだけど、垢抜けない。このどうしようもないほどのNHKぽさというのは、日本産のゲームならではだなと強く感じる(今のNHKというよりも少し前のNHK的と言った方が正確かもしれないが)。

こう言ってしまうと悪口のように聞こえるかもしれないが、私の言いたいことはちょっと違う。ゲームとドラマとミステリを合体させた時に、これはこれで妙に高い完成度で融合していることは間違いない。例えば、極限まで言葉を少なくしてドラマを作ろうとする本作の姿勢には、どこか職人的なこだわりを感じる。

特に本作の監督(伊東幸一郎氏)の過去作である『TRICK×LOGIC(トリックロジック)』を思い起こすと、本当はもっと大量のテキストを提示して、歯応えのある推理ゲームを提供したかったのではないかとも邪推してしまう。あの六角形のタイル(へクス)を敷き詰める謎の推理パートが製作当初から想定していた理想的な遊びだったとは思えない。様々な妥協と英断の積み重ねによって、歪ながら今の形に落ち着いたのだろうと想像する。もちろん実写ドラマのパートにもそうした逡巡はあったのだろうが、複雑な話を比較的スッキリと理解してもらいつつ、緻密な伏線回収を味わってもらうという製作意図が比較的素直に達成されているように思う(推理パートに比べて)。以下に、この辺りを踏まえて、この作品の素晴らしさとその独自性について感じたところを書いてみたい。

これまでのミステリ作品と比較しての本作特有の良さ

本格ミステリーを実写化して、映画やドラマとして楽しませるためには、おそらく映画やドラマのセオリーや手法によって洗練させていくしかない。最近であれば2019年の『ナイブズアウト/名探偵と刃の館の秘密』などは、そういう点で優れた作品だったろう。しかし、これはあくまで映画として優れていたのであり、本格ミステリとして優れていたから傑作になったわけではないだろう(もちろんその面でも面白味はあったが)。では、もう少しプレイヤーが能動的に楽しむゲーム的な推理行為に重点を置いた作品を作るとしたら、どうあるべきなのだろう?ビデオゲームという媒体はそれに適した媒体に思えるが、これがなかなか難しい。過去から様々な名作推理ゲームは生まれているものの、どうもチグハグになってしまうところがある。物語が優れていれば作品としても素晴らしいものになるのは当然だが、素晴らしい物語であることがかえってゲームとしての推理要素を余計なストレスにしてしまうことはある。いっそのこと推理パートが、ストーリーとは全く別のパズルゲームの遊びであったりする方が(レイトン教授シリーズのように)ゲーム作品としてはスマートなものになるかもしれない。ビデオゲームにおける推理ゲームというジャンルは、そうした物語とゲームの両立という普遍的な苦闘の歴史である。その中で『春ゆきてレトロチカ』が特に優れていると思うのは、「とりあえず一旦考えて推理をしてみよう」と、プレイヤーに事件の真相を考えさせる行為をゲーム体験の中心に置けたところにある。ミステリの中心地である推理小説でも意外にそれは難しい。世のミステリ好きと言われる人で、解決編の前で一旦読書をやめて、本気に、真面目に、真相究明のための思考を巡らせている人がどれだけいるだろう。ミステリを多読しているような人ほど、さっさと解決編に読み進むのではないだろうか。映画やドラマであればなおさらで、一時停止をして推理してみるなんて人はほとんどいないだろう。そこでビデオゲームの登場とあいなるわけだが、これまた意外に真相を考えるための時間をプレイヤーに取らせることは難しい。先程も言った通り、皮肉なことに物語の求心力が強ければ強いほど、先を読みたくなる欲求は高まり、ゲームであっても、本気で考えて謎を解いたりせず、ただ正解の選択肢を探って、総当たりの単なる作業になってしまうことはよくある。ゲームであれば、プレイヤーの進行を、映画やドラマや小説と違って、作者側が任意に止めることができる。こうした「推理をさせる」ことに都合のいい特性を持つビデオゲームだが、プレイヤーに理想的な「推理をさせる」という体験を与えるのは結構難しい。なぜ、読者(観客、プレイヤー)は、意外に「推理してみよう」と思わないのか?読者は本当は推理を楽しみたいのではなく、トリックや謎によって、ただ意外性や素晴らしいアイデアの巧みさを味わいたいだけなのかもしれない。もちろんそうした理由もあるだろうが、私が考える大きな理由の一つが「考えてもどうせ分からないだろう」という予見にあるのではないかと思っている。特に優れたミステリであればあるほどそうだ。優れたトリックを私が分かるわけはない。というか分かったらそれは大したトリックではないのではないか。そんなことを考えて、もしくは、あえて考えることを放棄して、解決編に臨む人も多いのではないか。『春ゆきてレトロチカ』が凄いのは、正にこの予見に屈することなく「考えてみるか」と思わせるところだ。人は投げるのに高すぎるゴールポストを見ても、そこにボールを投げようとは思わない。「ちゃんと考えたら、もしかしたら私にも謎が解けるんじゃないか」そういう期待があるからこそ、プレイヤーは推理してみようと思う。しかも、物語を先に進めるには、総当たりをするよりも、少し考えて正解を導いた方が早いかもしれないとも思わせる。こう思わせるのは、単に謎を比較的簡単なものにすれば良いというわけではない。ほとんど作業的な「仮説構築」によって、適度なヒントが与えられている点が大きい。これも単にヒントと言わず、「仮説」と言っているのも些細な点だが良い方向に働いている。気づいていなかったことがヒントとして単に与えられるのではなく、プレイヤー自身の行為によって導かれた仮説だという建前を示す。そして「ここまでガイドされてるんだから、ラストワンマイルくらいは自分で考えてみるか」と思わせる。このラストワンマイルへとプレイヤーを導くことに、『春ゆきてレトロチカ』は全力を捧げている。これも想像だが、開発途中の「仮説構築」のくだりはもっと難しかったかもしれない。

- 「仮説構築」をほぼ作業と言える簡単さにまで落としたこと

- 実写パートの人間ドラマを深く掘り下げないこと

- 「まとめ」と称して1点に絞って振り返りをさせること

- セリフを切り詰め推理にとってのノイズを減らしたこと

- 大量の仮説を提示して推理のための部品だけは提示するところ

- 仮説の中には明らかに間違いと分かるものを混ぜているところ

これら全ては、最後のゴールテープを切るところだけは全力疾走してみませんか?という誘いに満ちているのだ。ミステリに慣れた人にとっては薄味だろうし、実写ドラマとしての見応えというのもそこまでではない。しかし、人に「推理してみよう」の気持ちを刺激するために多くの努力が向けられている点については、こだわりの作品と言えるのではないかと思う。

変な言い方だが、本作はビデオゲームだからこそできた一つのミステリ体験の提示のあり方だろう。『春ゆきてレトロチカ』は、これまでプレイヤーまかせになっていた「推理してみる気持ち」を、ささやかな工夫の積み重ねによって追求し、「推理」を製作者の占有物でなく、丁寧にプレイヤーの手元に返すことができた稀有な作品であるように思う。

唯一、文句をつけるとすれば、『春ゆきてレトロチカ』という、川村元気の偽物が突如降臨して、20分くらいで付けていったようなタイトルはどうなんだろうな笑、と思う。これもまたおそらく気の遠くなるような長く多くの会議の果てに、最終的にこうなったんだろうが、隠しきれないクソゲー臭を放っているようにも思わなくはないので、なんとももったいないような気がする。しかしまあ、えてして作品を作るというのはそういう不条理との闘いなのだろうとも思う。

------------

【プレイ開始直後(1章クリア直後)の感想】

備忘として置いておきます。

-------

はっきり言って勇み足の可能性も高いが、これは凄い作品なのかもしれない。テキストアドベンチャーゲームの歴史の中で特別な作品になるかもしれない。いや言い過ぎか。分からない。ただ、ゲームのフィクションが独特の世界であること、リアルとは違う少しだけ奇妙な世界を作ってきたこと、薬を飲むと体力が一瞬で回復したり、面識のない町の人にいきなり話しかけたり、とにかくそういうメカニクスからくるお約束との妥協によって生まれた変なフィクション世界を、どういうリアリズムとして描くのかということを、腕力と勇気と信念によって成立させてしまった奇跡的な作品になるのではないかと思っている。

自分でも何を言っているのかちょっとよく分からないのだが、これはミステリ(推理小説)の世界が奇妙な館を建てたり、死体を奇妙に切り刻んでみたり、ミステリは科学と論理によって物語を紡ごうとしているはずなのに、かえって逆に非現実的に世界を描いてしまっているという昔からの問題に対し、真正面からぶつかり合っていく気概を『レトロチカ』からは(今のところ)感じている。例えば『逆転裁判』であれば、頭でっかちで滑稽で、いわゆるミステリ的なトリックであっても、アニメ的で非現実的なノリによって、その世界に馴染んでしまう(霊媒師がいる世界でなら、密室殺人はそれほど奇妙な現実ではなくなる)。そういう端正で作品として華麗にまとめ上げるのではなく、実写ドラマというごまかしの効きにくい表現方法を採用し、かつ、そこから一切逃げることをせずに、めちゃくちゃ非現実的な世界やキャラ造形やセリフを、ゲーム的なUIによってもはや強引に実写のままに軟着陸させてしまう。そういう、すごい作品かもしれない。クリアした結果として、どういう評価になるかは現時点で全く分からない。期待しすぎだったと終わるかもしれない。しかし、今はその奇跡を信じたい気持ちになっている。『レトロチカ』は(テキスト)アドベンチャーゲームにおける必須教養になるかもしれない。UIや操作性がひどい?それはそうかもそれないが、そんなことは瑣末な問題に過ぎないかもしれないと言っている。ちなみにクリアして、別に大した作品ではなかった場合、この記事には一言、「勘違いだった」と追記したいと思う。

-----------

*1:私としては、この「②まとめ」の作業の意義は2点だ。一つは、解決編で本格的な推理ゲームに突入する前に「お試しでコアな真相について考えさせるきっかけになっている」ということ、そしてもう一つは「仮に真相のコアから遠いところにいれば、もう一度考え直してみて」と促しているということ。分かりにくいのは、まとめが1つしかできないという点だ。なぜひとつだけまとめさせるのか、それは製作者にとっては自明だろうが(一つ一つのエピソードは小さいため、まとめは一回で充分というような発想なのだろう)、意図自体がそのように些細なものだと分かりにくいのが良くない。このように私としては解釈しているが、他の解釈などもあれば是非教えてほしい。