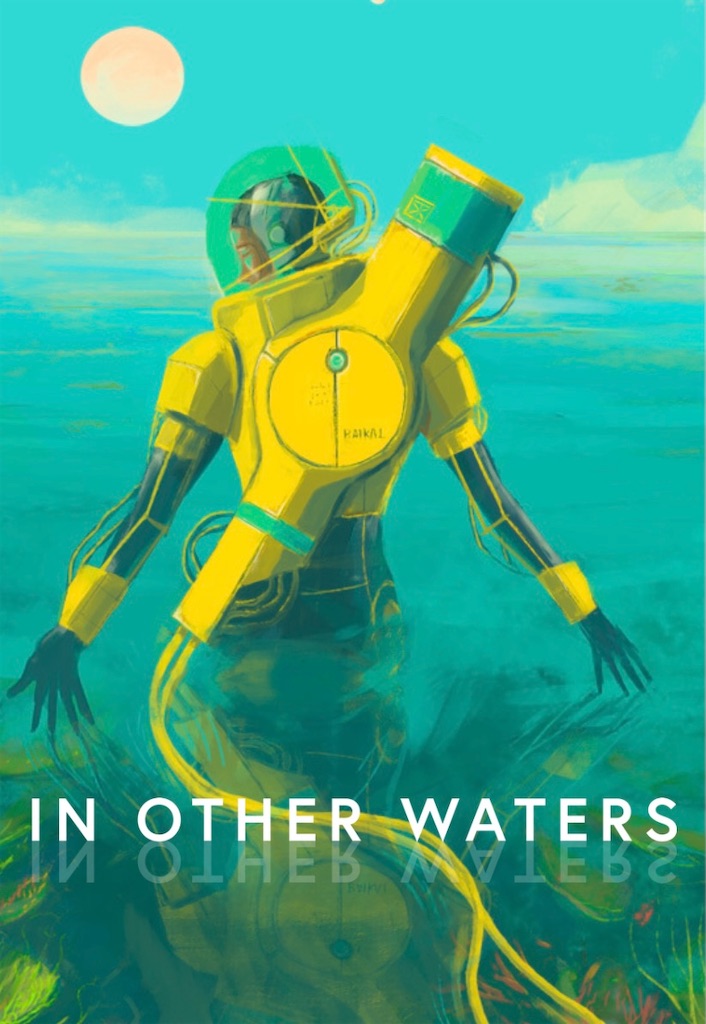

2020年11月にニンテンドー スイッチでもリリースされた『In Other Waters(イン・アザー・ウォーターズ)』。開発はJump Over the Ageという開発スタジオだが、メンバーはロンドンに住むGareth Damian Martinという1人だけの開発者のスタジオのようだ。販売会社(パブリッシャー)は Fellow Travellerである。なお、本稿では、記事の後半からネタバレを行う。

本作の舞台は地球から遠く離れた異星「グリーゼ667Cc」の海の中であり、その星にまつわる謎を解き明かしていくというストーリーになっている。それだけ聞くと『Subnautica(サブノーティカ)』のようなゲームを想像しがちだが、本作は全く異なるタイプのゲームだ。クリアまで以下のような非常に素っ気ない(けれど端正で美しい)ビジュアルの画面だけでゲームが進む。

体感だがクリアまでの時間の約90%はこの画面を見て過ごすことになる。そのため好き嫌いは大きく別れる作品かもしれない。クリアまで4時間程度であり決して長いゲームではないが、ほぼ文字だけで進行するストーリーと生物学的なテキストを楽しめないと、このゲームを楽しむことは難しいかもしれない。

ゲーム内の生物図鑑。かなりの量のテキスト。

ゲーム内の生物図鑑。かなりの量のテキスト。

私自身は生物学は高校の時にやった程度であり、ほとんど知識はないわけだが、本作では生物学の美味しそうなところを適度にピックアップしている。「なるほど、この生き物はこんな変わった生態なのか」と比較的簡単にこの手の面白さ感じさせてくれるところは、とても楽しい。「たったこれだけのサンプルでそんな生態まで分かる?」という疑問はもちろん抱くのだが、それはそれで、とてもゲームらしさがあるとも言えるだろう。

ゲームでプレイヤーがAIとなる作品

本作の主人公はエラリー・ヴァスという女性の海洋生物学者だ。彼女の姿はゲーム中に一度も登場することがない。彼女の語る言葉をテキストとして読むことができるだけだ。プレイヤーはその学者を操作するわけではなく、その学者が身に付ける潜水スーツのAIとなり潜水操作を担うことになる。間接的にエラリーを操作するが、プレイヤー自身はAIなのだ。

ゲームでプレイヤーが人間ではなく、AIとなるパターンは時折ある。最近であれば『デトロイト・ビカム・ヒューマン』(2018・SIE)や『Obsevation』(2019・Devolver Digital)のようなゲームでもプレイヤーはAIとしての役割を担っている*1。ゲームとしては、ロボット(AI)の方が人間の場合よりも行動の制御がしやすいという利点があるのかもしれない。古くは、スーパーファミコンの『ワンダープロジェクトJ 機械の少年ピーノ』(1994・エニックス)のような作品もある。*2。

さて、こうしたプレイヤーをロボット(AI)にする開発上のメリットとは別に、AIをプレイヤーが演じることによって、ある特殊な効果が生まれる。それは「機械に心が宿る」ということを説得的に描ける、ということだろう。ロボット(AI)を物語に出す以上、「機械と人間の違いは?」というテーマは当然扱いたくなるテーマと言える。小説や映画であれば、その機械(AI)の振る舞いをいかに人間らしく描くか、などに工夫が施されるのだろうが、ゲームの場合だと人間であるプレイヤーにAIの役回りをさせることで、機械から人間への跳躍というものを随分と稼ぐことができる。その機械に心が宿っても不思議はない、なぜならプレイヤーがその背後にいるからだ。しかしこのメタ的なプレイヤーという存在を物語の中のテーマとして活用するのは、やや反則というか、単純には論理が繋がらないようにも思える。

このように考えると本作『In Other Waters』の操作対象であるAIというのは、少し変わった立ち位置にあると考えられる。というのも、物語の冒頭でプレイヤーたるAIはエラリーから「人間みたいね」といきなり言われる。つまりこのAIは最初から「人間扱いされる」ことから始まっている。では、物語の最初で「人間とAIの違い」のテーマは終わっているのかというと、そうでもないところが本作の妙味であると考える。この描き方が非常に美しいと私は感じたし、それが本作が名作だと思う主な理由である。

以下、物語のラストまでネタバレを含めてそのことを示していきたいと思う。

AIは「感覚の先」に行けるのか

主人公のエラリー・ヴァスは鬱屈とした生活をしていた。好きな人には逃げられ、仕事も雇われ研究員として悶々としたものを抱えた覇気のない日常をおくっている。しかし、彼女の元にかつて愛した女性ミナエ・ノムラ博士からメッセージが届く。それはある異星からのメッセージだった。そのメッセージに導かれるようにエラリーはその異星「グリーゼ667Cc」の海に潜る。彼女を突き動かしたのは、かつて恋人未満に終わったミナエである。しかし彼女はエラリーを手ひどく裏切っている。この愛憎半ばのまま、しかしミナエを追ってしまうエラリーの想いにはやるせなさがある。とはいえ、エラリーの苦しみというのは極めて個人的なものだ。仕事であり、恋人である。しかし、この物語がドラマティックなのは、そんなエラリーが人類規模の犯罪というものを発見する過程にある。エラリーはミナエのメッセージに導かれるままにその異星を調べるうちに、バイカル社という会社が行う未曾有の犯罪の証拠を発見する。バイカル社はミナエの雇い主でもある。

エラリーの生が個人の枠組みを超えて、人類や社会という大きな枠組みに接続される、というのは物語としてはよくあるものだと言える。全く個人的な旅から始まって、世界を揺るがす大きな問題に気がつくというのは典型的なパターンだ。しかしこの『In Other Waters』が美しいのは、その個人的な欲望と社会との間の接続に「科学者としての生き様」がパーツとして挿入されている点にある。彼女は最初、この特殊な状況に戸惑ったり、ミナエへの複雑な想いを抱えつつも、目の前に見る生物学的な世紀の発見に夢中になってしまう。人類が出会う初めての異星生物。そのファーストコンタクトに科学者としての関心が強く刺激される。新種の生物に命名したり、分類を施したり、生態の仮説を提示してみたり、エラリーのはしゃぎっぷりが、無機質なテキストだからこそ実に誠実に伝わってくる。AIは限られた認知能力しかないからこそ、プレイヤーの想像力でエラリーという人間の感情や仕草が構築される。本作のAIが単なる機械ではなく、同じ生物として「同胞」となることは、こうした「認知能力の制限」によって巧みにプレイヤーの想像力が動員されることによってもたらされている。このことは、五感の先にある感情や気持ちの理解が「AIにもできるかもしれない」という可能性を感じさせる。限られた認知能力だからこそ、余計に「その感覚を超えた先」に人間とAIに共通項があるように感じられてしまう。くじらと馬は似ても似つかないが、同じ哺乳類として理解できるように、「感覚的な認知としては違うように見えるが、同じモノとして理解する」というのは、極めて知的な抽象化という能力である。これがエラリーの科学者としての側面と響き合う。科学的な分類行為は無味乾燥に見えるけれど、むしろ無味乾燥であるからこそ、AIと人間が分け隔てなく理解できる。そうした抽象化が理解できるならば「感覚の先の気持ち」とかもひょっとしたら分かりあえるかもと期待したくなる。この部分が本作の簡素なUIがもたらすキモではないかと考える。

バイカル社の罪と生き物の価値

本作の世界観において、人類は一度地球を破壊している。こういう罪が背景にあるからこそ、バイカル社のやったことは二重に重い。グリーゼ667Ccという異星を、地球と同じように再び殺してしまったことに、エラリーは深い憤りを感じている。面白いのは、そのバイカル社が行ったもう一つの大罪、事故にあった多くの従業員を見殺しにしたという分かりやすい罪がそこまで強く前面に出ていない点である。普通のドラマであれば、そちらの行為こそ、極悪非道な行為としてセンセーショナルに描かれるものだろう。惑星の生態系を壊すことと事故で人間を見殺しにすること、どちらが重い犯罪とは簡単には言えないが、本作では明らかに生態系を壊すことの方にエラリーの怒りは向けられているように感じられる。そして、プレイヤーはAIであるため、ただただ残されたメッセージログによってその事故による不幸を想像するしかない。こうして、図らずもプレイヤーは人類という枠組みを超えて、生物一般の視点という高みにまで連れていかれることになる。そして、どこか人間を超越したような心境に至ってしまうのは、やはりエラリーが科学者である、ということが強く作用している。彼女の科学者としての知的能力によって、この星の生物は絶滅させられそうになりながらも、したたかにそして力強く生き延びているということが判明する。この生物たちの執念は、科学者だからこそ深く共感できた奇跡でもある。そしてその執念が形を成したものとして、操作対象である「AI (オキ)」も存在している。ここでは、オキは単なる人間的な知性体なのではない。人間の系譜を引き継いだ生物種として存在している。人工知能として優れているからオキに価値があるのではない。ただ生き延びたことを証明する存在として、単なる生き物として、そのこと自体に大きな価値があるのだ。*3

「人類を超えるAI」の全く新しい形

プレイヤーの操作対象であるオキは、これまで想定されてきたAIとは大きく異なる次元で評価される。例えば、オックスフォード大学のニック・ボストロム教授が言及する「スーパーインテリジェンス(超知能)」。このタイプのAIは、昔からSFに登場する「人類を超えて脅威となるロボット」と同じようなものだと言える。しかし『In Other Waters』では、全く違う視点から「人類を超えるAI」を描く。AIの進化の度合いを、能力という尺度で測るのではなく、「生き残りし者」という尺度で測ることで、オキは人類という種を超える。私たちはAIの知性が人間よりも高くなることを怖れたりする。それは能力の高いものがより生き残るのだと思っているからだ。しかしグリーゼ667Ccの生き物たちは賢いから生き残ったのではない。決して高い知性があるから生き残れるとは限らない。しかし、この「 優れた知性が生き残るとは限らない」という「知性の限界」を知ることもまた、エラリーのような科学的な知性と探求によって初めて考えることができる。知性の限界は、知性によって知るしかないのだとすると、その混在したあり方をエラリーは体現しているようにも思える。

というのも、エラリー自身もまた、この事件を通して、科学者として「生き残りし者」となるからだ。ここで言う「科学者」も「知性」も人間社会や制度という枠を超えた一つの「生態」として捉えるのが適切なのかもしれない。彼女はバイカル社の罪を人類を超えた生物一般に対する罪として捉える。学者として記録を残すことが「復讐」になる。それは「生き延びること」の証になるものだろう。

プレイヤーは最初、ゲームの中の自分(オキ)は「たいして何もできない存在だ」と軽く見做していたはずだ。「こういうゲームなんだな」と。しかしそのような状況の中で、プレイヤーは否応もなく生き物としての自分(オキ)を感じざるを得なくなる。いや、元々プレイヤーは人間であり、生き物であったのだけど、しかしオキのフィルターを通して、想像よりも遥かに長い時間軸での「生き物であること」を突きつけられる。

本作は「AIと人間の違いは?」というテーマを、科学者の知性とバイカル社の犯した罪の物語によって超えていく。そしてそのことにより「AIと人間が拠って立つ地平が、実は同じかもしれない」という視点が切なさと共にもたらされる。本作は、知性とは何かを問いつつ、その知性が垣間見せる生き物への賛歌を綴った名作と言えるのではないだろうか。

*1:プレイヤーがAIというかロボットになるタイプのゲームとしては、『ちびロボ!』『サガ・フロンティア』などが思いつくが他にもあったような気がする。意外に少ないかもしれない。

*2:『ワンダープロジェクトJ』の場合は、もう少し複雑な操作体系になっており、プレイヤーはピーノを操作すると言うよりは、ピーノを操作するためのティンカーというロボットを操作する、という設定ではある。

*3:島田虎之介『ロボ・サピエンス前史』もまた、本作に少し似たテーマを持つ漫画作品だろう。『ロボ・サピエンス前史』もまた人類という種を超えるようなところがあるが、ただ、『In Other Waters』よりもずっと人類への愛が濃い作品だろうと思う。