2019年にリリースされた『AI : ソムニウムファイル』。発売から随分時間も経ち、今更ながらクリアしたのだが、率直に感じたのは「キツイな」ということだった。このことはネットをはじめ、本作への評価で多く言われる「下ネタやギャグが寒い」こととも、もちろん関係する。しかし、私はそうした下ネタのギャグの寒さそれ自体が根本的な問題だと思っていない。寒いギャグがもたらす欠点はもちろんあるが、この作品が本当に哀しいのは、そうした寒さへの自覚である。本稿ではそれを示していきたいと思う。

なお、本作の特徴であるソムニウムパートはとても素晴らしい仕掛けであると感じている。ソムニウムパートとは、登場人物の夢の世界に入り込んで、その人のいわゆる深層心理の中で、心に秘めた謎を解き明かすパートである。パズル的なメカニクスでもあるが、一般的なパズルよりもヒラメキが重視されるタイプのゲームで、昔からある脱出ゲーム*1に近いシステムとなっている。その夢の世界にある事物にアクションを行い、仕掛けを動かして、与えられた課題をクリアしていく。脱出ゲームについての概要は以下のウィキペディアを参照してほしい。

もちろんこのゲームパートにはいくつかの批判があるものの、このパートはストーリーテリングと脱出ゲームをつなぐかなり有用な仕掛けとして、個人的には大いに可能性を持つアイデアではないかと思っている。しかし、本稿では、こうしたゲームメカニクスを主題にしたいわけではない。語りたいのは、本作の脚本についてである。その脚本が持つ哀しみとはなんなのか、順番に説明していきたい。

あまりに懐かしさを感じさせる下ネタ

本作で、度々寒いと評価されている下ネタがどういうものか具体的に見てみよう。

本作の主人公は、伊達という名の警視庁に所属する捜査員である。その彼は端正な顔立ちをしており、いわゆるハンサムな見た目をしている。他の登場人物からハンサムだと指摘される場面もある。また格闘術にも長けており、暴漢やヤクザであれば撃退しまえるほど強い。そして謎のメカニカルな拳銃(Evolverという)を所持しており、射撃の腕前も相当なものだ。そんなヒーロー的な資質を持つ主人公だが、実はエロ本や性に対して異常な執念があり、エロ本と聞くと超人的な力を発揮するという設定がある。

この設定だけ聞くと、人によっては意味不明に感じるかもしれないが、美少女ゲームなどの一昔前の国産アドベンチャーゲームを知っている人には、どこか懐かしい感じさえする設定だろう。美少女ゲームに限らず、『シティハンター』の冴羽獠のようなキャラクターを想起してもいい。いずれにしても20年近く前(またはそれ以前からある)「カッコいいけど、軽薄」「普段はおふざけキャラなのに、いざという時は真剣になる」、そんな伝統的な男性キャラ設定であるのだ。この設定だけに限らない「『提灯怖い』と言ってみて」と女性キャラに(ちょう"ちんこ"わい、と)言わせようとする下ネタとか、とにかく時代錯誤感がすごい。この他にも「(女子高生に)パンツ見たい」とか「パフパフ」とか「(胸の大きい受付嬢に対して)揉みたい」とか、そういうノリがこれでもかと出てくる。それは主人公の言動だけの話でもない。作品全体として、あえて下ネタや寒いギャグを言っているという感じである。こうしたギャグを性差別的なものと批判することはできるが、私が指摘したい問題はそうではない。

例えば、私が気になるのは、むしろ次のような場面に現れている。ある捜査の流れの中で、主人公の伊達は、小学生を新宿2丁目のゲイバーに連れていき「同性愛者は苦手か?」と問わせる選択肢をプレイヤーに提示する。

ここでその利発な小学生女子(みずき)は、「同性愛者に苦手意識はなく、むしろリスペクトしている」という意見を淡々と語る。語っている内容自体が特に問題だと言うのではない。実際、そこまで差別的な発言や表現はないと考える(細かく言えば、かなり気になる点を含む発言や選択肢ではあるが、そこは置いておく)。私が気になるのは、この脚本を書いた人間の自意識である。なぜここで唐突に同性愛者に対する"感覚"についての選択肢が出てくるのか。そのゲイバーにはいかにもなキャラ造形の「ママ」が出てくる。おそらく製作者は少しだけ感じているのだ。こういう凡庸なイメージのマイノリティ属性を持つキャラクターを描く事に対して、どこか不安を感じている。だからこそ「まともなこと」を小学生のキャラクターに喋らせてしまう。エラソーに説教を垂れるのでもなく、何かしらの正義を語るのでもない。ただ、素朴に、正直に、普通のことを、感じたままだという体(テイ)で、だからこそ、まだまだ子供とも言える小学生のみずきに語らせるのだ。これは宇野常寛が『ゼロ年代の想像力』で10年以上前に語った

「自分は一度反省したのだから倫理的である」という免罪符

このメンタリティとそれほど変わらない。ただ、当時、宇野が批判したような決断主義の暴力性のような切迫した問題はここにはなく、ただひたすらに「娯楽作品としてこれくらいは許されるでしょ?」という目配せがあるだけだろう。ここで私が言いたいのは、善いとか悪いとかいう差別の問題ではない。作者は分かっている。ギャグが寒いことも、下ネタがそこまで受けないことも。エロ本なんて読んでいる人間はもういないということも(高齢者以外で)。私は、ただ、その「自覚の哀しさ」を言っているのだ。

自覚してれば「いい」のか?

本作の脚本が持つ哀しさは、こうした自覚と自意識にある。本作の自意識を典型的に示しているのは、本作に備わっているTip集(用語集)である。アドベンチャーゲームでは、よくこうした用語集というものが備わっている。都市伝説や科学ネタなど、その手の用語が頻繁に出てくるタイプのアドベンチャーゲームでは珍しくない。この用語集には、様々な作者の自意識が表現されている。

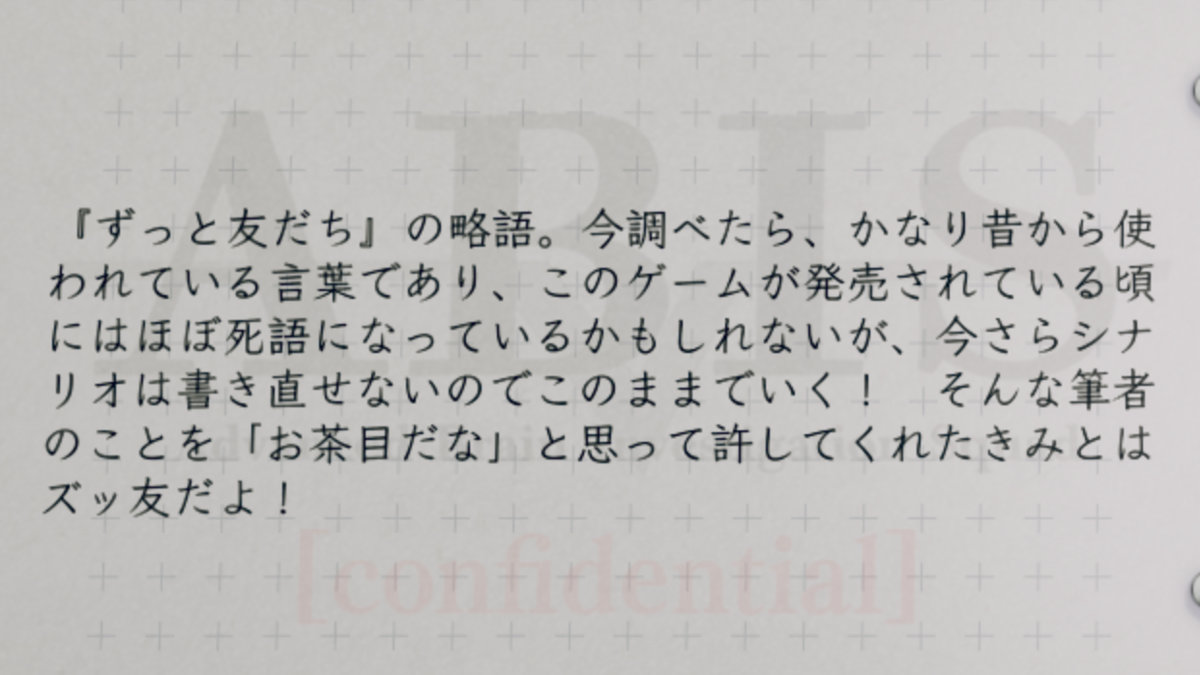

例えば、次の画像は用語集にある「ズッ友」の説明である。

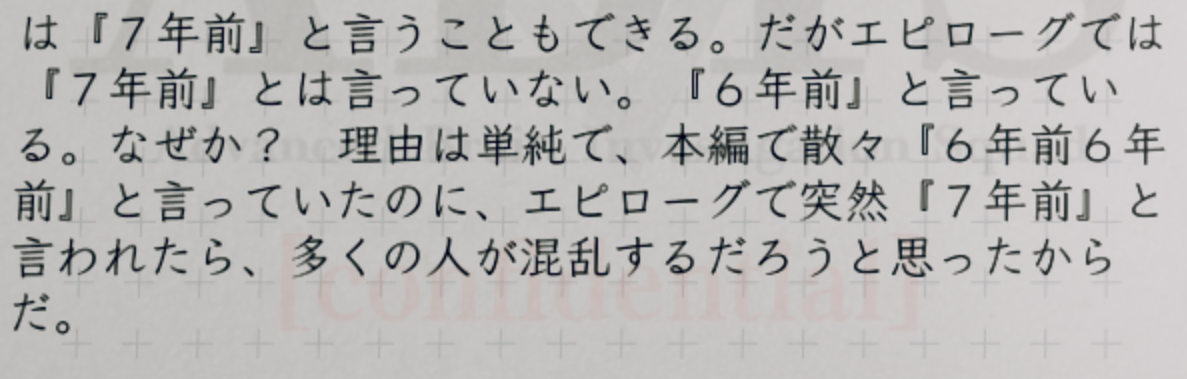

このゲームの作者は生真面目である。おそらく載っている用語については、ちゃんと調べた上で、正確に書くことを当たり前のこととして実践している。そして、その上で、「ズッ友」が死語になってしまっているかもしれないことをわざわざ言い訳している。この言葉だけではなく、いわゆる「中二病」についても、何回かゲーム内で言及され、「逆にそれがむしろ中二病ではないか?」というようなヒネったツッコミもしている。作者は自らが、そして自らの作品がどのように見られるか、そして見られる時に「わたしはその見方について気が付いていますよ!」ということを言わずにはいられない。これは、ある意味で、生真面目なその作風とも通じている部分なのだろう。またエピローグ近くになって解放されるTipsとして「〇〇寄生時の〇〇の謎」(〇〇はネタバレ防止のため伏せる)や「エピローグの時期」があるが、これはシナリオ上の穴を埋めるような解説文である。ここでは、プレイヤーのほとんどが気が付かないような穴(やや不合理な点)をわざわざ説明している。以下の画像は「エピローグの時期」というTipsの説明文の切り抜きである。作品中に出てくる年数への想定されるツッコミについて説明している。

こうした自意識や自覚の表明と、頻出する下ネタやしょうもないギャグはほとんど同じことを表現してしまっている。つまり「あえてやってますよ」「自覚していますよ」ということの表明なのだ。そしてもちろんそれは寒いギャグだけではなく、ポリコレやコンプライアンスに対してもそうなのだ。「わかってますよ」「あえてやってますよ」。本作は、それを言い続けている。誰も本気で責めたりなどしていないのに、言わずにはいられないのだ。そうでなければ、ほとんど過剰とも言える下ネタやギャグをあそこまで詰め込んだりしない。いわば数に物を言わせて、ある種、それが作風だと言わんばかりに、下ネタやギャグを詰め込んでいる。

「ウケないギャグでも百回言えば、許される。だって私は分かってやっているんだから」

どうだろう。それは少し哀しい姿勢ではないかと私には思えてしまう。

ツッコミたいのはそこじゃない

シナリオの穴や差別的表現の問題や論理矛盾など、そうした脚本上の問題点に神経質になるのは当然であり、クリエイターとして当たり前のことだろう。しかし、おそらく本作がユーザーとして対象とする「いい大人」の大多数は、些細な誤りや矛盾点をそこまで気にしたりはしていないのではないか。いや、あまりにも明からさまな間違いや矛盾点は、ミステリー作品の品質に関わるため、丁寧に取り除いてほしいと思う。その意味において、本作はとても丁寧に作られた作品だと思っている。おそらく開発中に数多く指摘された矛盾点や誤りを、ちゃんと一つ一つ丁寧に潰しながら作り上げていったのではないかと想像する。だからこそ、ある程度の品質にまで到達した作品の細かな瑕疵については、大目に見るプレイヤーも多いだろう。

本当に気になるのはそういう小さな問題点ではない。例えば、以下の画像は、幼いころのヒロインが手遊びで喜ぶシーンである。

とても純粋で、飾り気のない子供であることを表現したかったのかもしれないが、そんな「勝った勝ったぁー!」みたいな喜び方をする子供がいるだろうか。それがイノセントな少女の表現として、(実際にいるかどうかとは関係なく)脚本家として採用するに足る表現なんだろうか。また虐待する親を表現する箇所でも気になる。

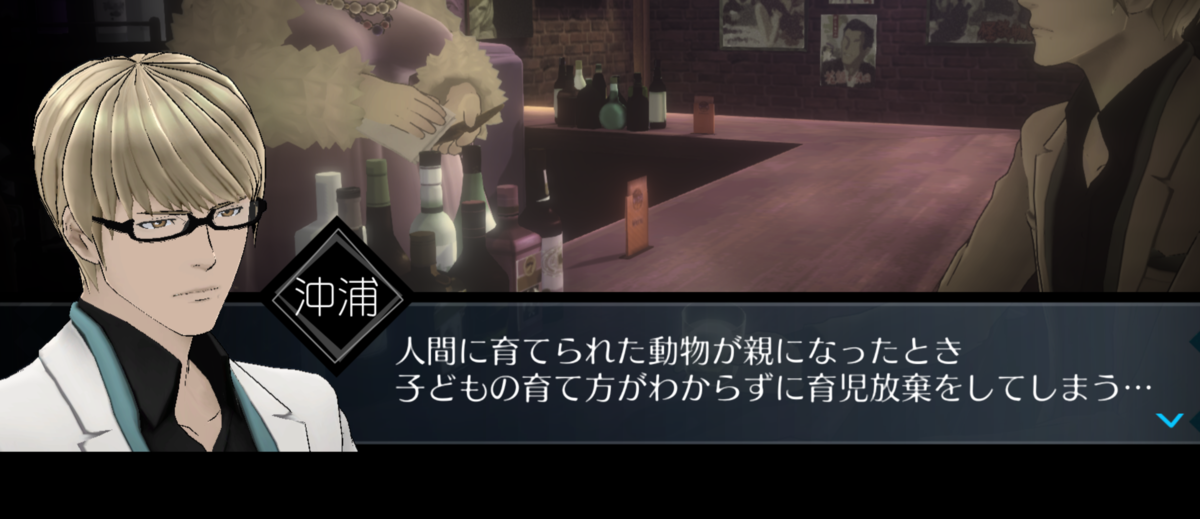

育児放棄してしまう親の問題。それをシビアに描きたいのだとしたら、果たして本作で表現された硝子や沖浦のように表現することが適切なんだろうか。全くリアリティのない、ただ「こう描くとわかりやすいのではないか」という陳腐な表現で描かれている。また、硝子のように「子供をたたいてしまう」ことに開き直る親があまりいると思えない(いや、そりゃ中にはいるだろうが)。ましてやバーのような場所で、告白するように子供への虐待を語る親の描写として、真に迫るような描写とは全く思えない。

こうした「人間を描く」ことへの無神経さの方が、プロット上の論理的な誤りよりも遥かに気になってしまう。もちろん、人それぞれ趣味があるし、気になることも異なるだろうとは思う。特に本作を、サスペンスやミステリーとして評価するのであれば、そうした「人間が描けていない」ことをより小さな問題だと見なすこともできるだろう。私が言いたいのは、「人間が描けていないから駄目だ」というような論評ではない。重要なのは、本作では、こうした人間描写に対する問題への自覚や自意識はほとんど語られていないという点である。あんなに下ネタには自覚的なのに、人間描写のリアリティには無頓着であること。そこが哀しいのだ。

空虚な言葉遊びを楽しめるのか

本作には、様々な言葉遊びが出てくる。タイトルにあるAIはもちろん、人工知能のAIを意味しているが、「あい」と呼んで「愛」や「哀」や「Eye(眼)」や「I(私)」にも掛けている。公式なタイトルの発音は「アイ ソムニウムファイル」のようなので、むしろ人工知能の方がサブで、「愛」や「哀」の方がメインの意味なのかもしれない。そして、本作の各章の冒頭には章タイトルが出てくるが、それはにはすべて「AI」の音が入っている。

こうした言葉遊びは、よくあるものだと思う。本作には確かにAIというか、人間の同一性に関する示唆に富む描写もある。例えば、顔認証や虹彩認証など、生物的な認証とは異なる「人格認証」とも言えるようなアイデアは、個人的にとても面白いと思った。しかし、果たしてタイトルに持ち出すほど、AIがテーマとして深く語られたのかは大変に怪しい。本作には、アイボゥと呼ばれるAIが登場し、発音からも分かるようにそれは、主人公の相棒として活躍する。そしてその発音は「Eye ball」とも掛かっている。そのアイボゥは主人公の義眼の中に収まっているAIなのだ。そんなAIである相棒とのバディものとしての側面がある作品である。しかし、それが果たしてAIであることにどれほど意味があったのかは疑わしい。いわば、子供向けアニメに出てくる主人公に寄り添う妖精のようなパートナーとほとんど違わない、普通に人格を持つパートナーでしかないからだ*2。またそれは「愛」や「哀」というテーマについてもそうだ。家族愛や恋人との愛、そして哀しみなどは確かに描かれているものの、とても凡庸な描写におさまっている。具体的にいえば、応太編では、道楽息子に向けた母親の愛が描かれるが、実に退屈な三流ドラマでしかなかった。他作品に目を向けると、応太と同じような大学を中退してしまった子供への親の愛を描いた作品として『ナイト・イン・ザ・ウッズ』(2017)のような優れた作品が思い浮かぶ。『ナイト・イン・ザ、ウッズ』でも、大学を身勝手に中退してしまった子供に優しく接する親が描かれるが、その親の抱える躊躇や悲しさもまた僅かな言葉によって静かに描かれている。そこには子供を応援したい気持ちと叱ってやりたい気持ちの切ないほどの葛藤が見てとれる。子供もさることながら、親もまたひとりの人間であることが痛みを伴って見ている側に伝わる描写なのだ。そういう描写と比較すると、本作の親の愛の描写の稚拙さは、一層明確になるだろう。

そんな三文芝居しか描かれない割には、ダジャレには執心し、様々な同音異義語を多用して、言葉遊びだけはこだわっている。例えば、登場人物の一人である沖浦連珠が経営する会社はレムニスケートという名前だが、レムニスケートとは連珠形と呼ばれる曲線図形であり、それは沖浦の名と同じ意味になっている(レムニスケート図形は、無限大♾のマークをイメージすると分かりやすい)。そしてその元妻である硝子の苗字は灘海(なだみ)であるが、その音は涙(なみだ)とも近い。レムニスケートの図形を半分にすると涙型になる。こうした言葉遊びに対するささやかな考察の遊びは、ある程度、製作者側の意図するこだわりでもあるのだろうが、物語で描かれるあまりに浅薄な人間描写を目にすると、そんな考察も虚しくなってしまう。

本質的な議論や主題はおきざりにしても、言葉遊びだけにはこだわりを見せるというのは、どこか空転しているような寂しさを感じる。それは、ひたすら言い訳によってロジックや下ネタへの自覚と自意識だけは表現するのに、普通の人間を描くことには、とんと無頓着になってしまう歪さに似ているのだ。

伝統的日本産ADVはどのように進化するのか

ストーリードリブンの、いわゆるアドベンチャーゲームと言われるジャンルはとても難しくなっている。海外の極めて優れたアドベンチャーゲームが大量にリリースされる中で、伝統的な日本のアドベンチャーゲームはどうやって独自の進化をしていくのだろうか。それはとても難しい問題を抱えているように感じるのだ。『AI:ソムニウムファイル』のプロットやトリックは、素晴らしいものだったと思う。打越鋼太郎というクリエーターの才能が決して衰えていないと感じさせる作品だった。しかし、私からすると、こと脚本については『Ever17』のころから、全く変わっていないし、全く進歩しているような気がしない。ただただ自覚と自意識の羅列が増えてしまっているだけのように思えてしまう。全く感情移入も共感もできない、ただかわいくて不思議なところがあるヒロインを描き続けることに、どのような意味があるのか、いまひとつ分からないのだ。そしてそれは、なぜあんなに下ネタや寒いギャグを作品に詰め込みたいのか、いまひとつ分からないことと似ている。

海外の「正しい」アドベンチャーゲームを遊んでいると、「けっ、エラソーに」と思うことはある。鼻持ちならないなと思うことも少なくない。しかし、彼らの真面目さをバカにすることはできない。もちろん商売として「正しさ」を表現しているような人も中にはいるだろう。しかし、大部分の彼らは極めて真面目だと思うのだ。彼らは、性癖をポリコレによって単純に否定などしていない。むしろ、性癖を表現しつつ、更に真面目に考えようとしている。そうした真面目さや「正しさ」へのカウンターがもちろんあっていいし、日本のアドベンチャーゲームにはそうしたカウンター表現としての役割が何かあるかもしれないと思う。しかし、一方で、そうした海外作品の鼻持ちならない「正しさ」には確かな力がある。そして、端的にそうした「正しい」表現の方が、「わかりやすい」ということもあるのだ。打越の表現する下ネタが、分かりにくくなっているというのは、単に時代的な古さというだけではなく、そうした現代的な「正しさ」の分かりやすさに対するやや愚直な観察が足らない面もあるのではないだろうか。『AI:ソムニウムファイル』には素晴らしい点もあるだけに、そんなことが気になってしまう作品でもあった。そして個人的には、そういう「正しさ」を、日本のアドベンチャーゲームにこそ、真面目に、かつ、本気でおちょくってほしいとも思うのだ。

*1:『CRIMSON ROOM』(2004, Web)『SIMPLE DSシリーズ Vol.27 THE 密室からの脱出 〜THE推理番外編〜』(2007, DS)など

*2:例えば、ロボットを相棒とする『TITAN FALL2』のような優れたバディものを見ると、いかに本作が物足りなものであるかは分かりやすいだろう。